多文化・国際協力学科 フィールドワーク

実際に現地に赴き、現場の姿を自分自身で確かめることは、多文化・国際協力の分野において非常に重要な研究プロセスです。

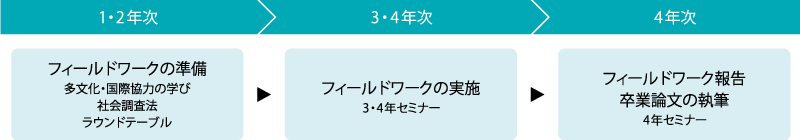

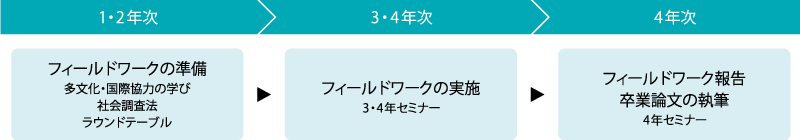

そのため、多文化・国際協力学科では、3年次から4年次にかけて国内外でフィールドワークを実施。1・2年次はその準備期間として、多文化・国際協力の学び、ラウンドテーブルや社会調査法などを履修して、土台を固めます。フィールドワークを終えると、その過程や成果をフィールドワーク報告卒業論文としてまとめます。

そのため、多文化・国際協力学科では、3年次から4年次にかけて国内外でフィールドワークを実施。1・2年次はその準備期間として、多文化・国際協力の学び、ラウンドテーブルや社会調査法などを履修して、土台を固めます。フィールドワークを終えると、その過程や成果をフィールドワーク報告卒業論文としてまとめます。

国際社会の諸問題の本質を 自分の目で見つめ、 解決策を考察する

3年次から4年次にかけて全員が行う国内外でのフィールドワークは、計画の立案から事前調査、関係者との折衝、実施に至るまで、すべての作業を学生自身が行う点に特長があります。具体的な問題意識をもち、現場の文脈に沿って問題を考えることで、多文化交流や国際協力の方法と問題点を体験的に学習。さらに、そこで得た調査結果にさまざまな考察を加え、フィールドワーク報告卒業論文に取り組みます。

2025年度多文化・国際協力学科のフィールドワーク報告卒業論文例(参考)

| 実施地域 | フィールドワーク報告卒業論文 |

|---|---|

| オーストラリア | 人間と野生動物の共生をめぐる課題と人々の意識 —ブリスベンにおける地域住民と鳥類の関わりから— |

| ドイツ | 旧東ドイツ・ハレ市における難民支援活動の実践 —ボランティア活動が社会統合に果たす役割— |

| タイ | タイ・バンコクにおけるテイクアウト文化をめぐるプラスチックごみとリサイクル政策の現実性 |

| 東京 | ネパールにおける近代的価値との向き合い方 —学校教育と国外就労の事例から— |

| 神奈川 | ハワイの伝統舞踊「フラ」が知的障害者介助者家族に与える影響の考察 |

| 茨城・北海道・フランス | めん羊生産におけるヒトと自然環境の相互関係 —日仏の羊飼いの事例より— |

| 群馬 | 「多言語な職場」が拓く新たな可能性 —群馬県太田市の製造業を事例として— |

| 東京 | 在日留学生の言語学習ヒストリー —起点・発端、模索・確立、実践・展望の三つの段階よりー |

| 愛知 | 自己と向き合う女性たち —ドラァグクイーンをフェミニズム・アートで捉え直す— |

| 大阪 | 日本における菜食の実践と動機の多様性 —健康・倫理・環境をめぐる価値観の変容と社会的文脈— |