第7回 学生スタッフレポート

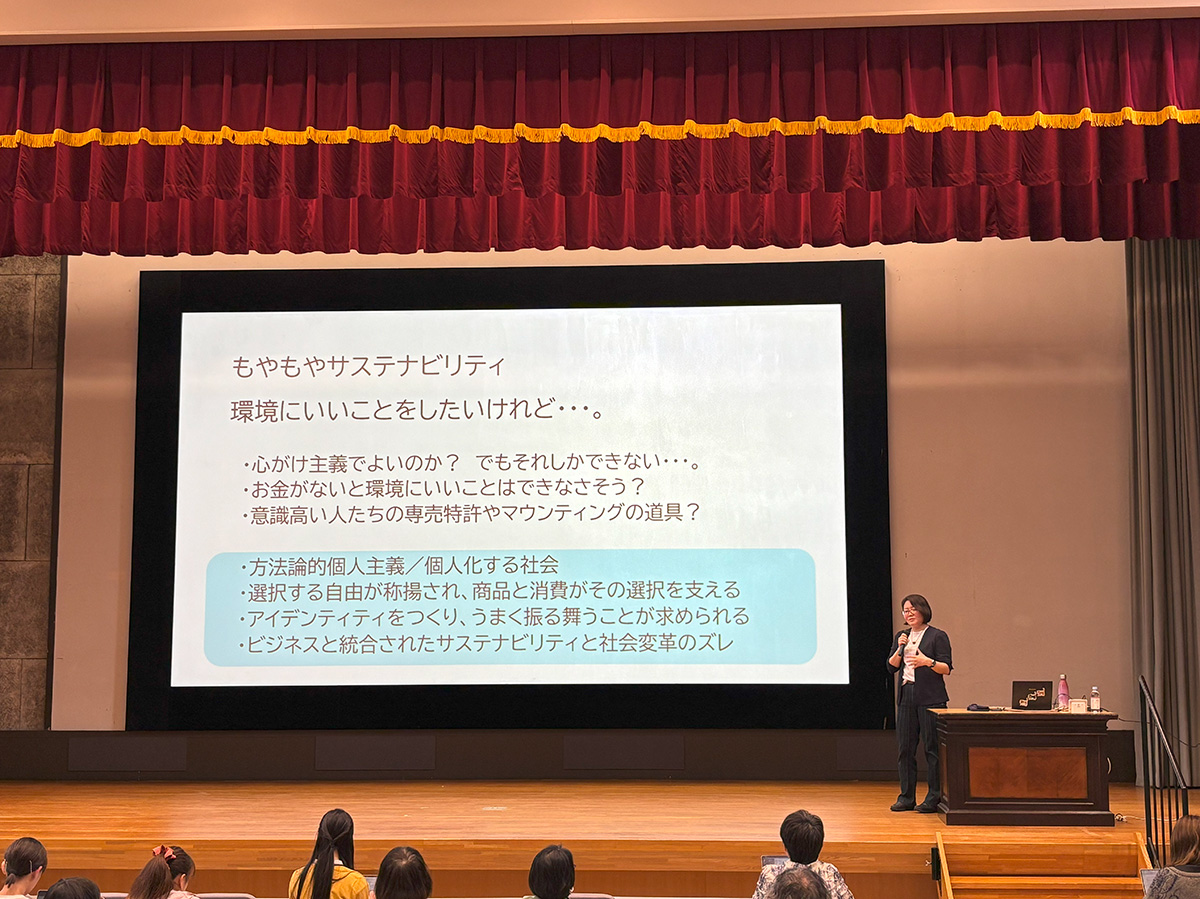

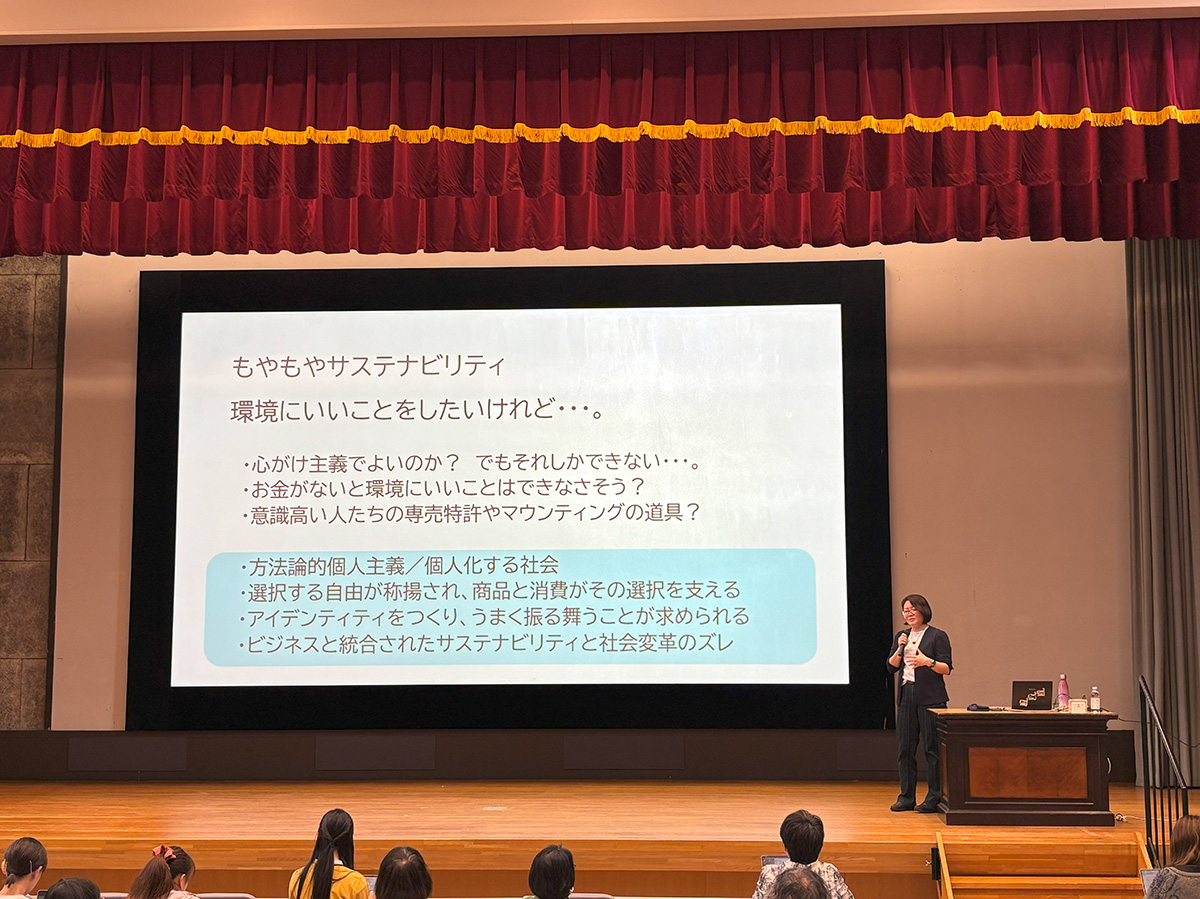

もやもやサスティナビリティ

福永 真弓 氏(東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授)

こんにちは!

「総合2025」第7回、5月29日(木)の講演は、東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授の、福永真弓さんにお越しいただき、「もやもやサスティナビリティ」というテーマでお話いただきました。

今回の講演で最も心に残ったキーワードは、「人間以外がいてくれたから人間らしくいられている」です。

これは、「私たちがどのような地球と生きるのか」というテーマにおいて、私たち人間とそれ以外の生き物たちが生きる場としての「地球」を考えていくお話の中に出てきたものです。他の生き物に支えられているから、人間が人間として存在でき、人間も人間以外も生きられるような仕組みができていて、「そういった場所をどう作るのか」を考えることが大切であるという結論に至りました。

人間は地球上の生物の中で自分たちが優位な存在であり、地球環境を破壊しようが修復しようが自分たちは住み続けられるように、持続的に生活をやりくりしていくことができると、心のどこかで思ってしまっているのだと思いました。「持続的な社会・環境作りをする社会を作っていこう」と掲げているが、結局教育ができる範囲のことといえば SDGs のことについて調べさせて知識をつけ、課題を出して結論を出させて終了、のような風潮があるのは事実です。そういったところに人間が真摯に環境の話について考えておらず、いかに他人事として扱っているのかを思い知らされました。サスティナブルとは、お互いがどんな人間になりたいのかを問いかけるものだと知ったので、今日から身近な人とその題について、「私たちの問い」として話し合ってみたいです。

「総合2025」第7回、5月29日(木)の講演は、東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授の、福永真弓さんにお越しいただき、「もやもやサスティナビリティ」というテーマでお話いただきました。

今回の講演で最も心に残ったキーワードは、「人間以外がいてくれたから人間らしくいられている」です。

これは、「私たちがどのような地球と生きるのか」というテーマにおいて、私たち人間とそれ以外の生き物たちが生きる場としての「地球」を考えていくお話の中に出てきたものです。他の生き物に支えられているから、人間が人間として存在でき、人間も人間以外も生きられるような仕組みができていて、「そういった場所をどう作るのか」を考えることが大切であるという結論に至りました。

人間は地球上の生物の中で自分たちが優位な存在であり、地球環境を破壊しようが修復しようが自分たちは住み続けられるように、持続的に生活をやりくりしていくことができると、心のどこかで思ってしまっているのだと思いました。「持続的な社会・環境作りをする社会を作っていこう」と掲げているが、結局教育ができる範囲のことといえば SDGs のことについて調べさせて知識をつけ、課題を出して結論を出させて終了、のような風潮があるのは事実です。そういったところに人間が真摯に環境の話について考えておらず、いかに他人事として扱っているのかを思い知らされました。サスティナブルとは、お互いがどんな人間になりたいのかを問いかけるものだと知ったので、今日から身近な人とその題について、「私たちの問い」として話し合ってみたいです。

英語英文学科1年 ミノ

コメントシートより

- 人間の生活文化を今の状態にとどめるためには自然に手を加えていくしかない。どんな地球にするか・自然にするのかは政治的な問題であり、誰かの声を聴くことは誰かの声をないがしろにする事につながり、いびつな社会になってしまう。都市、風景、国家などの「自然」は最も再デザインされるべきものである。デザインは自然という既存のものの再デザインでしかないため倫理的に考えるべきだ。食べることをどう続けるのか、どのような地球と生きるのか。人間以外と共存するための地球を探求することが重要である。

- 現代の社会は、ありとあらゆるところで環境保全や SDGs の大切さが問われています。人類が地球の環境を守れなくなったときのため(もちろんその目的だけではないですが)、宇宙開発にまで手を出しています。今日の講義を聞くまでは、私もこの方法が、人類にとっても世界にとっても最善だと思っていました。しかし、講師の「宇宙を開発するのと同じベクトルで、地球を作り変えましょう。」という言葉にハッとさせられました。今までの私は、新たなものを創ることだけを考えて、今あるものを再生することを全く考えていなかったからです。この気づきは環境問題だけでなく、すべてのことに通じることです。「温故知新」を胸に刻み行動していこうと思いました。