第20回 学生スタッフレポート

ユートピア(=どこにもない場所)を目指し、「気にすることができる」存在になるために

関口 竜平 氏(本屋 lighthouse)

こんにちは!

「総合2024」第20回、11月28日(木)の講演は、本屋「lighthouse」のオーナーである関口竜平さんにお越しいただきました。関口さんは、大学院修士課程で「ユートピア/ディストピア文学」について研究される中で「本屋を始めたい」という気持ちが芽生え始め、卒業後実際にご自身の手でまずは小屋を建てました。そしてそこで、「差別やヘイトを助長する本は置かない」というスタンスで本屋「lighthouse」を営業し始めたそうです。

今回の講演では、「ユートピア(=どこにもない場所)を目指し、『気にすることができる』存在になるために」というテーマでお話を伺いました。今回の講演で特に印象に残ったお話を、2つ紹介させていただきます。

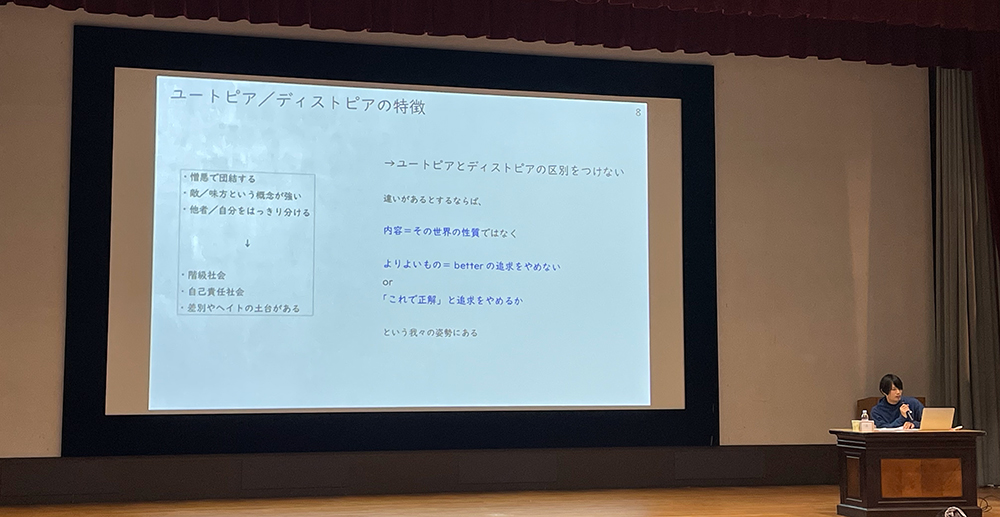

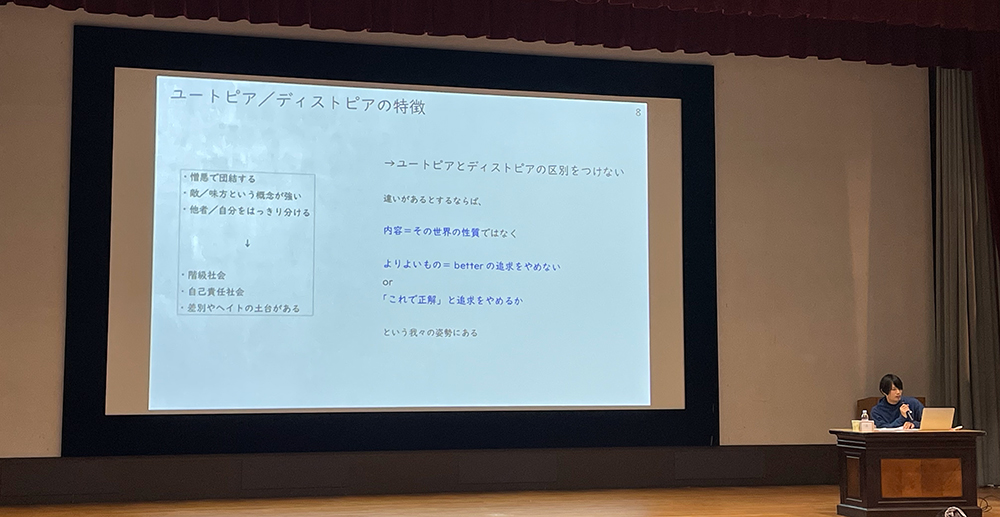

まず1つ目に、ユートピアとディストピアの性質や差別の構造的問題とその性質について多くの気づきがありました。特に、ユートピアとディストピアが対極ではなく表裏一体であるという指摘が非常に印象的でした。ユートピアは「理想郷」、ディストピアは「暗黒郷」と正反対の日本語訳が与えられていますが、実際は切り離せない関係であるようです。両者の違いは「better(より良いもの)を目指し続けるか、現状を正解として止まるか」にあると関口さんは説明されました。この説明を聞き、「同じ社会だとしても、ある人には理想郷、別の人には抑圧や苦痛の場となる可能性がある」という私自身の解釈とも重なる部分があり、非常に納得しました。また、関口さんはこの2つは区別をつけないことが重要だと仰っていました。仮に自分のいる社会をユートピアだとすると、別の社会はディストピアだという認識に移り、結果的にそこで生きる人への差別意識が生じてしまう可能性があるからです。

2つ目に、差別について述べられた内容にも非常に考えさせられました。関口さんは、「差別は悪意に基づく行為だけでなく、無意識の言動や社会の習慣、構造化によっても生まれるものである」と指摘されました。差別の中に「マイクロアグレッション」という概念があるようで、これは意図的ではなく、むしろ誉め言葉のつもりで行った発言、悪意のない日常会話だとしても、人を傷つけてしまう可能性があることを指しているそうです。よく「自分がやられて嫌なことはしない」、「困っている人がいたら助けよう」など言いますが、人によって「嫌なこと」は異なるし、実際は困っていないかもしれません。「自分の主観を判断基準にすべきではない」ということです。そのため、差別の根本的な解決とその持続のためには、個人の道徳や善意だけでなく、社会全体のシステムや環境の改善も必要だと再認識しました。「差別は誰もが例外なくやらかしてしまうもの」という言葉が印象的で、自分自身も無意識のうちに差別をしてしまわないよう、注意深く自らの言動を見直す必要性を感じました。

そして、講演全体を通じて私が感じたのは、気にすることができる存在であり続けることの大切さです。差別や無意識の偏見を意識し、それに向き合い続けるためには、知ることを止めてはいけないということを学びました。社会や世界の現実を知り続けることは、ユートピアを目指し続けるために必要で、特に本を読むことは有意義な行為なのではないかと思います。自分自身も無意識の偏見や差別をしないように注意を払いながら、より良い社会の実現に向けて何ができるのかを考え続けたいと思います。受講生の皆さんにとっても、この講演が「気にすることができる人」になるために、知る・学ぶことの大切さに改めて気づくきっかけになっていれば嬉しいです。

「総合2024」第20回、11月28日(木)の講演は、本屋「lighthouse」のオーナーである関口竜平さんにお越しいただきました。関口さんは、大学院修士課程で「ユートピア/ディストピア文学」について研究される中で「本屋を始めたい」という気持ちが芽生え始め、卒業後実際にご自身の手でまずは小屋を建てました。そしてそこで、「差別やヘイトを助長する本は置かない」というスタンスで本屋「lighthouse」を営業し始めたそうです。

今回の講演では、「ユートピア(=どこにもない場所)を目指し、『気にすることができる』存在になるために」というテーマでお話を伺いました。今回の講演で特に印象に残ったお話を、2つ紹介させていただきます。

まず1つ目に、ユートピアとディストピアの性質や差別の構造的問題とその性質について多くの気づきがありました。特に、ユートピアとディストピアが対極ではなく表裏一体であるという指摘が非常に印象的でした。ユートピアは「理想郷」、ディストピアは「暗黒郷」と正反対の日本語訳が与えられていますが、実際は切り離せない関係であるようです。両者の違いは「better(より良いもの)を目指し続けるか、現状を正解として止まるか」にあると関口さんは説明されました。この説明を聞き、「同じ社会だとしても、ある人には理想郷、別の人には抑圧や苦痛の場となる可能性がある」という私自身の解釈とも重なる部分があり、非常に納得しました。また、関口さんはこの2つは区別をつけないことが重要だと仰っていました。仮に自分のいる社会をユートピアだとすると、別の社会はディストピアだという認識に移り、結果的にそこで生きる人への差別意識が生じてしまう可能性があるからです。

2つ目に、差別について述べられた内容にも非常に考えさせられました。関口さんは、「差別は悪意に基づく行為だけでなく、無意識の言動や社会の習慣、構造化によっても生まれるものである」と指摘されました。差別の中に「マイクロアグレッション」という概念があるようで、これは意図的ではなく、むしろ誉め言葉のつもりで行った発言、悪意のない日常会話だとしても、人を傷つけてしまう可能性があることを指しているそうです。よく「自分がやられて嫌なことはしない」、「困っている人がいたら助けよう」など言いますが、人によって「嫌なこと」は異なるし、実際は困っていないかもしれません。「自分の主観を判断基準にすべきではない」ということです。そのため、差別の根本的な解決とその持続のためには、個人の道徳や善意だけでなく、社会全体のシステムや環境の改善も必要だと再認識しました。「差別は誰もが例外なくやらかしてしまうもの」という言葉が印象的で、自分自身も無意識のうちに差別をしてしまわないよう、注意深く自らの言動を見直す必要性を感じました。

そして、講演全体を通じて私が感じたのは、気にすることができる存在であり続けることの大切さです。差別や無意識の偏見を意識し、それに向き合い続けるためには、知ることを止めてはいけないということを学びました。社会や世界の現実を知り続けることは、ユートピアを目指し続けるために必要で、特に本を読むことは有意義な行為なのではないかと思います。自分自身も無意識の偏見や差別をしないように注意を払いながら、より良い社会の実現に向けて何ができるのかを考え続けたいと思います。受講生の皆さんにとっても、この講演が「気にすることができる人」になるために、知る・学ぶことの大切さに改めて気づくきっかけになっていれば嬉しいです。

国際関係学科3年 ほたる

コメントシートより

- 私は普段、差別をしている人においては、どうしてそんなことをするのか理解ができません。ですが今回の講義の中で「差別は気が付かないうちにしていることが多い」という話を聴いて、私自身のことが少し怖くなりました。自分が気が付かないうちに差別をしてしまっているかもしれないと感じ、怖くなりました。また、良いと思って発した言葉が、相手にとっては傷付き、差別されたように受け止められる場合もあるという話を聴き、言葉を慎重に選んで話をすることが大切だと思いました。習慣・構造の影響で差別は皆してしまうということも聴いて、自分自身が差別的な発言をされても、気にし過ぎないようにしようと思いました。

- 関口さんの人間性の深さが伝わる講演だった。就活に失敗したり、仕事を続けられなくなったりしたりしてもいくらでも道があり生き方があることを示してくれて心が軽くなった。私もなんとなくモヤモヤしていた配慮の提供の義務についての疑問を言語化してくれてスッキリした。マジョリティ側が配慮を強制されることは公共の福祉に悪影響なのではないかと疑問を持っていた。関口さんはその解決策として社会が変わることを挙げていた。マイノリティが損をしないためのシステムを作ることで、両者の徳を減らさない取り組みができると思った。