第13回 学生スタッフレポート

「学び」を支えてきた津田塾大学さくらんぼ保育所

吉朝 加奈 氏(東邦大学准教授、津田塾大学非常勤講師)

こんにちは!

「総合2024」第13回、9月26日(木)の講演は、東邦大学准教授であり、津田塾大学でも授業を担当されている吉朝加奈さんにお越しいただき、「『学び』を支えてきた津田塾大学さくらんぼ保育所~授業『フィールドワークの実践c』におけるインタビューリサーチより~」というテーマでお話しいただきました。今回のご講演は、吉朝先生が第2タームで開講されていた「フィールドワークの実践c」を受講していた多文化・国際協力学科の学生3名にもご登壇いただきました。「さくらんぼ保育所」が、どのように津田塾大学の学生や教員、職員の「学び」を支えてきたのかについてのお話を聞き、自分のこれからの「学び」についても深く考える機会になりました。

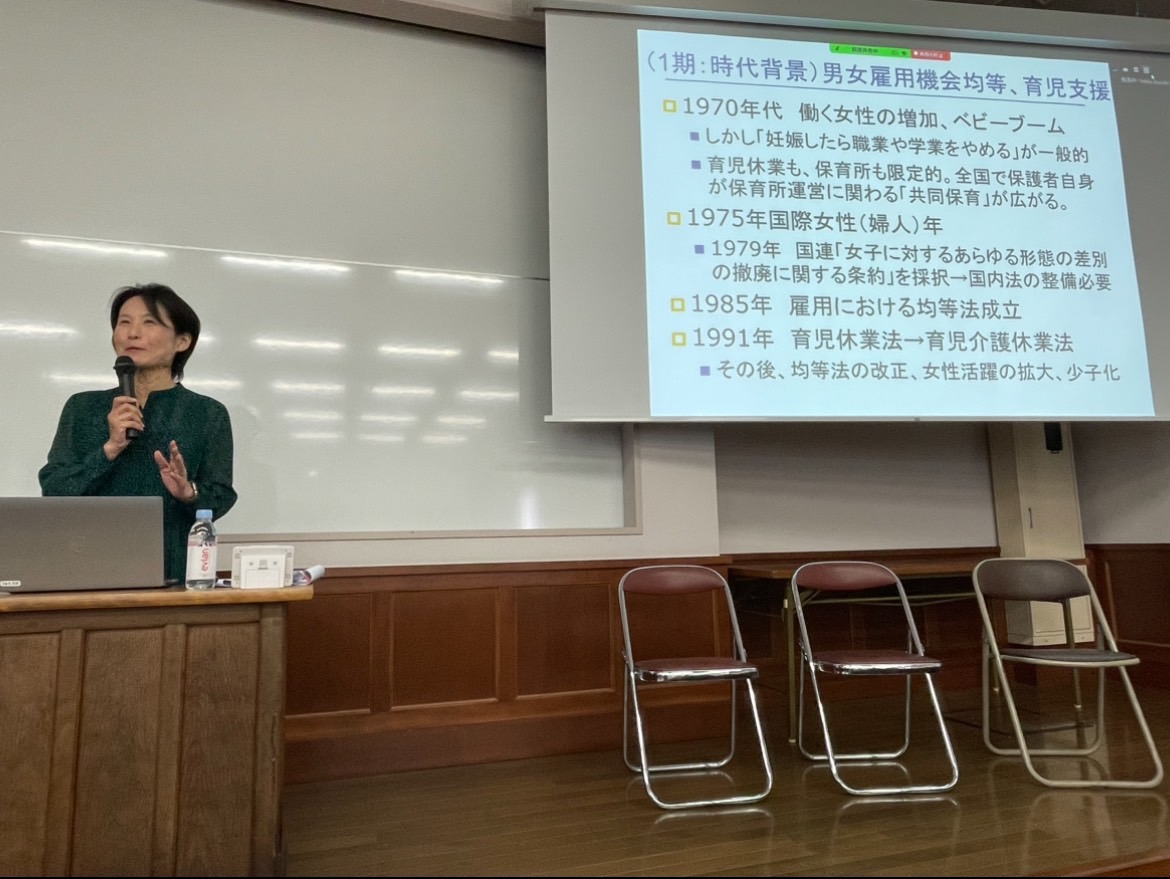

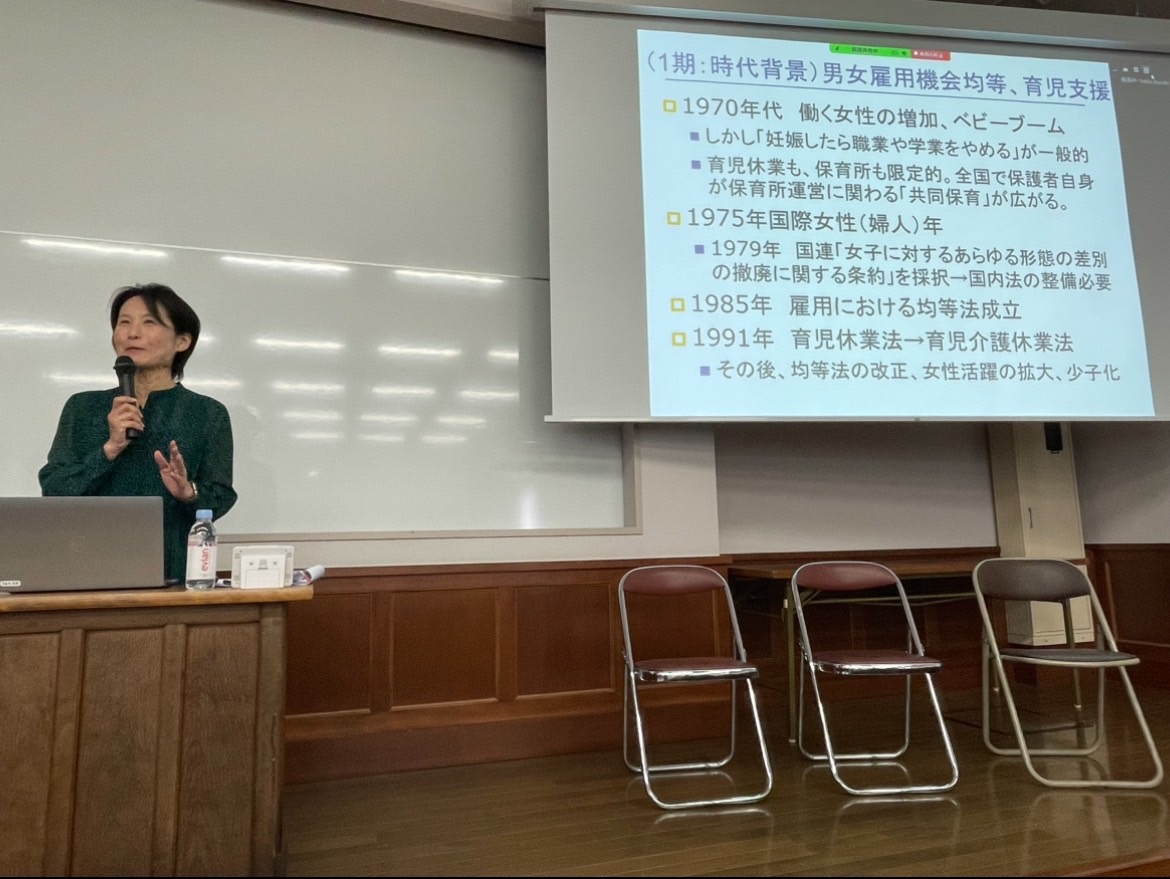

最初に、吉朝先生による「さくらんぼ保育所」設立当初の時代背景や特徴、運営形態についてのお話がありました。その後、1人目の学生により、「さくらんぼ共同保育所」(設立時の名称)の創設期の方々へのインタビューから、「さくらんぼ共同保育所」が子育てをする親にどのような価値をもたらしたのかについてお話しいただきました。2人目の学生は、「さくらんぼ保育所」を利用した経験のある教員の方々へのインタビューから、非常勤講師やパートタイムで働く職員、研究者などの、フルタイムで子どもを預けることが困難な方々にとって大学の近くに保育所があることがどのような意義を持つのかについて、お話をしていただきました。3人目の学生は、「さくらんぼ保育所」の理念が、在学中に母になった方々の困難をどのように拾い上げてきたのかについてお話しいただきました。

私は、今回の講演を受講するまで、認可保育所に子どもを預けることができるかどうかの選考は保護者の就労状況などを点数化して行われるということを知りませんでした。その点数に、研究者が授業時間以外の論文作成や研究に費やす時間は含まれません。学生の場合も、大学3・4年生や、大学院生は授業数が減るために、獲得できる点数が減ってしまいます。点数が減り、保育所に子どもを預けにくくなることで、「学び」を諦めざるを得ない状況に立たされてしまうというのは、とても理不尽だと思います。そのような学生の「学びたい」という思いを拾い、大切にしてきたのが「さくらんぼ保育所」なのだと思いました。学生の「学びたい」という思いを尊重し、援助するという選択をした津田塾大学の働きにも、女性の自立を支援するという津田塾大学の理念を感じました。

大学内に保育所があることで安定した保育環境を得ることができ、自分の学びたいという思いやキャリアを諦めずに済む、それは社会では「贅沢だ」といって切り捨てられてきた女性の願いが実現したものだと思います。産むこともキャリアも諦めたくない、という思いが尊重される場があるというのはとても心強く、人生に広がりをもたらすものであると思いました。そのような諦めなかった女性たちを構内で見かけることができたり、その子どもたちを日常的に目にすることのできる環境があったというのは、その当時の学生にとっても自分の将来像を考えるにあたって、とても参考になるものだったと思います。

「学びたい」という思いを尊重し、「学び」を支える。そのような場が大学内に実現していた、という事実は、大学からの「諦めなくてもいい」というメッセージのようにも思えました。コロナ禍以降現在休止されているのは残念ですが、このような場が全国の大学に浸透していくことが、日本の教育を発展させていくことにつながるのだと実感しました。「さくらんぼ保育所」の再開を一学生として願っております。

「学び」を支えることについて、「学び」を支えられることについて、皆様も思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

「総合2024」第13回、9月26日(木)の講演は、東邦大学准教授であり、津田塾大学でも授業を担当されている吉朝加奈さんにお越しいただき、「『学び』を支えてきた津田塾大学さくらんぼ保育所~授業『フィールドワークの実践c』におけるインタビューリサーチより~」というテーマでお話しいただきました。今回のご講演は、吉朝先生が第2タームで開講されていた「フィールドワークの実践c」を受講していた多文化・国際協力学科の学生3名にもご登壇いただきました。「さくらんぼ保育所」が、どのように津田塾大学の学生や教員、職員の「学び」を支えてきたのかについてのお話を聞き、自分のこれからの「学び」についても深く考える機会になりました。

最初に、吉朝先生による「さくらんぼ保育所」設立当初の時代背景や特徴、運営形態についてのお話がありました。その後、1人目の学生により、「さくらんぼ共同保育所」(設立時の名称)の創設期の方々へのインタビューから、「さくらんぼ共同保育所」が子育てをする親にどのような価値をもたらしたのかについてお話しいただきました。2人目の学生は、「さくらんぼ保育所」を利用した経験のある教員の方々へのインタビューから、非常勤講師やパートタイムで働く職員、研究者などの、フルタイムで子どもを預けることが困難な方々にとって大学の近くに保育所があることがどのような意義を持つのかについて、お話をしていただきました。3人目の学生は、「さくらんぼ保育所」の理念が、在学中に母になった方々の困難をどのように拾い上げてきたのかについてお話しいただきました。

私は、今回の講演を受講するまで、認可保育所に子どもを預けることができるかどうかの選考は保護者の就労状況などを点数化して行われるということを知りませんでした。その点数に、研究者が授業時間以外の論文作成や研究に費やす時間は含まれません。学生の場合も、大学3・4年生や、大学院生は授業数が減るために、獲得できる点数が減ってしまいます。点数が減り、保育所に子どもを預けにくくなることで、「学び」を諦めざるを得ない状況に立たされてしまうというのは、とても理不尽だと思います。そのような学生の「学びたい」という思いを拾い、大切にしてきたのが「さくらんぼ保育所」なのだと思いました。学生の「学びたい」という思いを尊重し、援助するという選択をした津田塾大学の働きにも、女性の自立を支援するという津田塾大学の理念を感じました。

大学内に保育所があることで安定した保育環境を得ることができ、自分の学びたいという思いやキャリアを諦めずに済む、それは社会では「贅沢だ」といって切り捨てられてきた女性の願いが実現したものだと思います。産むこともキャリアも諦めたくない、という思いが尊重される場があるというのはとても心強く、人生に広がりをもたらすものであると思いました。そのような諦めなかった女性たちを構内で見かけることができたり、その子どもたちを日常的に目にすることのできる環境があったというのは、その当時の学生にとっても自分の将来像を考えるにあたって、とても参考になるものだったと思います。

「学びたい」という思いを尊重し、「学び」を支える。そのような場が大学内に実現していた、という事実は、大学からの「諦めなくてもいい」というメッセージのようにも思えました。コロナ禍以降現在休止されているのは残念ですが、このような場が全国の大学に浸透していくことが、日本の教育を発展させていくことにつながるのだと実感しました。「さくらんぼ保育所」の再開を一学生として願っております。

「学び」を支えることについて、「学び」を支えられることについて、皆様も思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

国際関係学科1年 上級忍者

コメントシートより

- 私はさくらんぼ保育所について知らなかったので、子育てと両立できるような場所があることに驚きました。子育てか勉学かの二者択一だと捉えてしまいがちですが、どちらも両立できるというのは学びの幅を広げることができるので多くの利点がありとても素晴らしいことだと思いました。勉強しながら子育てするのに批判的だった時代に、多くの先生が協力的だったのは津田塾の女性教育への理解が進んでいたおかげだと感じました。身近なところに子供がいると震災の際や緊急時にとても安心感があるというのが言われてみてはじめて気づいたことだったので興味深かったです。

- この講演で初めてさくらんぼ保育所について知りました。他の一般的な保育所にはない、さくらんぼ保育所の、学びたいという意欲を持っている学生にフォーカスして重層的に学びを支えるという、一般的には追いやられてしまう傾向にある不安定な立場の人々に寄り添う姿勢が素敵だなと思いました。今まで以上に学ぶことを肯定的に捉えることができたので今後、何かを学びたいと思った時はまずその気持ちを大切にして積極的に行動していきたいです。