第4回 学生スタッフレポート

難民の隣人となる〜国民難民支援の現場から〜

阿部 頼義 氏(難民医療支援会プレシオン代表/グレースガーデンチャーチ牧師)

こんにちは!

「総合2024」第4回、5月9日(木)の講演は、難民医療支援会プレシオン代表、またグレース ガーデンチャーチ牧師として活躍されている阿部頼義さんにお越しいただき、「難民の隣人となる~国民難民支援の現場から~」というテーマでお話をうかがいました。

阿部さんの講演を聴いて、特に印象的だったキーワードは、「神様の仕込み」と「となりびと」 です。阿部さんは点と点が線で繋がっていく事象自体が、「神様の仕込み」であると語られていました。これまで 自分が学んできたことや経験が必ず生かされる時が来るということに、自分の過去と今を肯定され、繋げられる感覚を覚えます。また、「となりびと」という言葉は、「“近く”にいる人を愛す」や「“隣人愛”を持とう」という意味です。日本では、「世界の貧しい人に募金しましょう」という話があったときは募金する人が多いのに、「国内にいる難民を保護しよう・大切にしよう」という意識を持っている人は少ない、という阿部さんの言葉に私もハッとさせられました。

お話の中でも、一番衝撃を受けたことは日本の難民認定数や認定率が極端に低いことです。2022年度のアメリカの難民認定数が約47,000人、認定率が約46%であるのに対し、日本の難民認定数は約200人、認定率は2%ほどとなっています。このお話には学生からも呆れた笑いや驚きの声が挙がり、私の隣に居られた一般聴講の方もびっくりされていました。日本の難民認定数は他国に比べて少ないように感じるかもしれませんが、これでも前よりは増えたようで、その理由としてはウクライナ支援という面があるそうです。しかし、ウクライナ支援という目的から想像されるように、ウクライナとその周辺の国々を中心とした認定であり、全体として難民認定がされやすくなった、ということはないのが現状です。

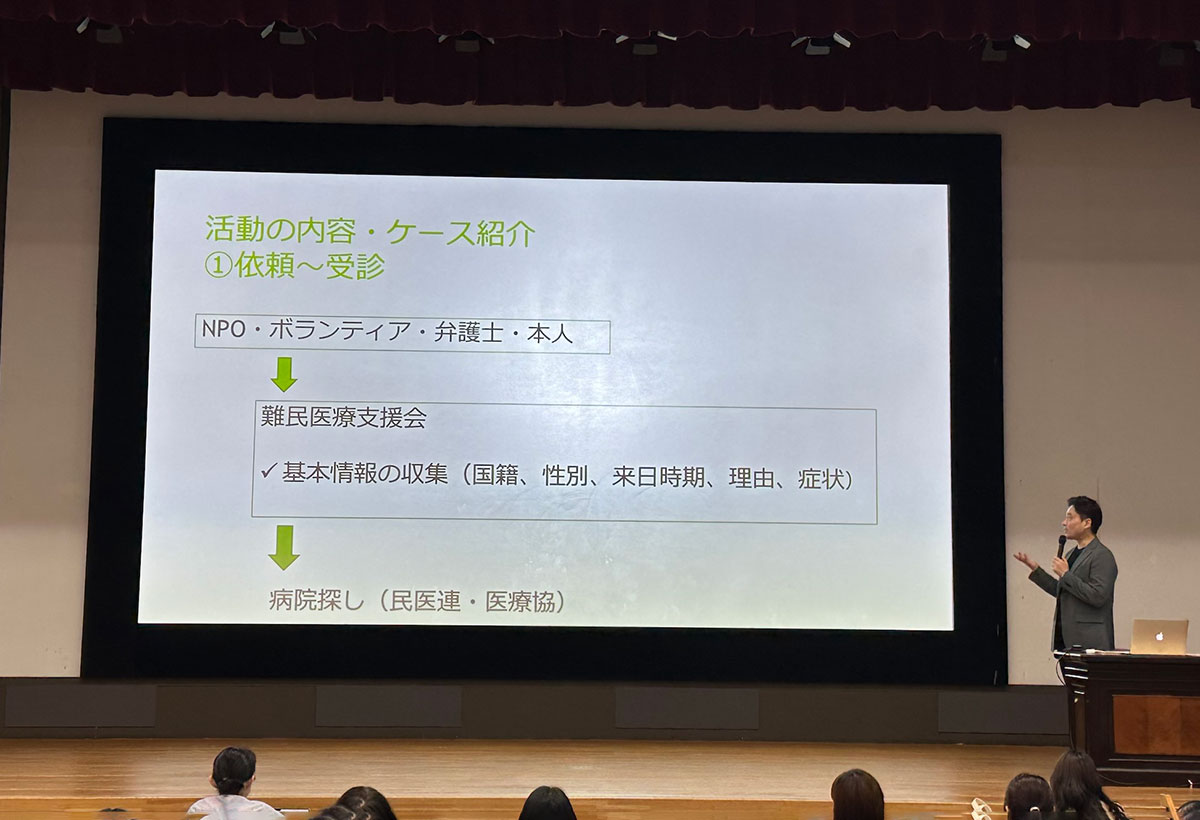

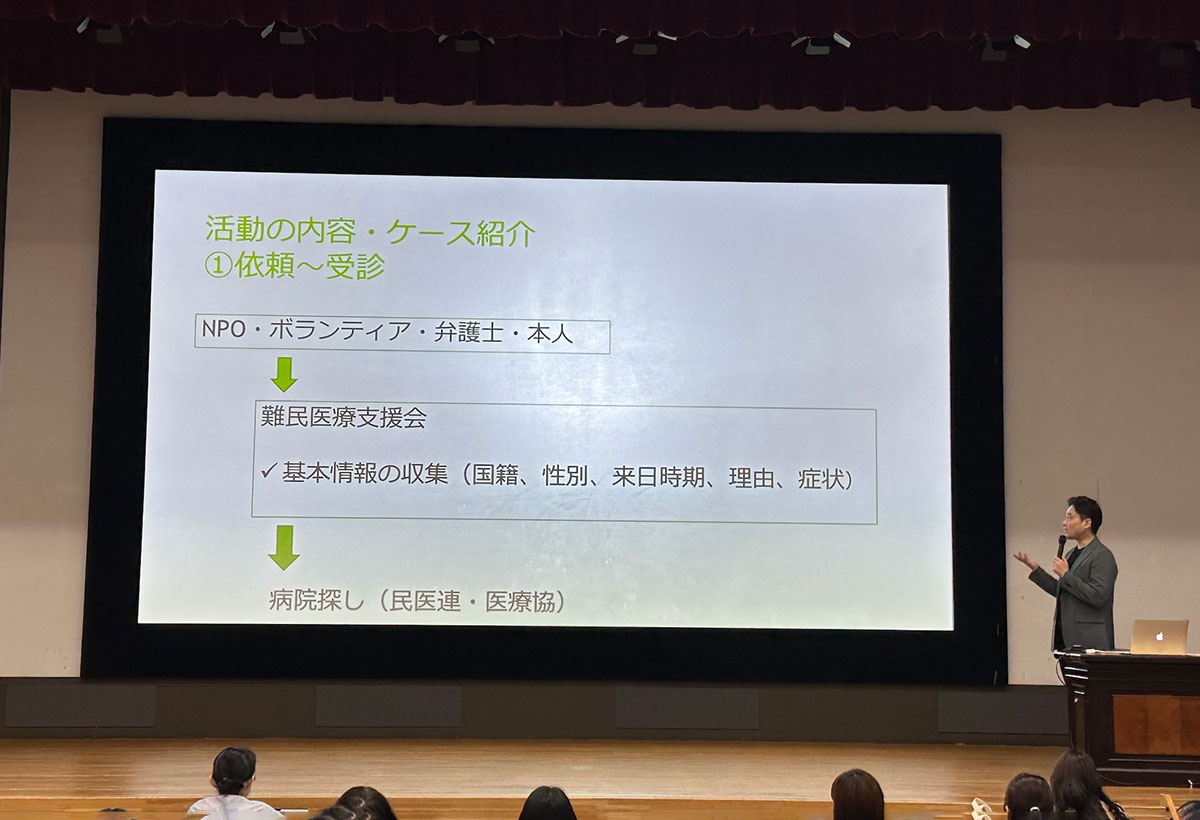

加えて、仮放免となった人の生活実態について、私は衝撃を受けました。仮放免とは、有効な在留資格をもたない外国人を収容する入管収容所という施設から、一定の条件で身柄の拘束が解かれる制度のことを指します。仮放免となった人は、1、 2ヶ月おきに入管庁に仮放免の許可をもらいに行かなければならず、その時に収容されたり、尋問を受けたりします。また、仮放免となった人には移動の自由がありません。例えば勝手に県境を跨いではならず、県境を越えて移動するためには入管庁に許可をもらわなければいけません。さらに、就労ができなかったり健康保険に入れなかったりするなどの不自由があり、「体調が悪く、病院に行きたい」と思っても医療保険もないため、医療費が高額になります。しかし所持金も限られるので病院に行くことをためらってしまうそうです。どうしようもなくなって受診した時には容態がかなり悪化している、という状況に陥る人も少なくないとのことでした。こうした現状は、「健全に生きていく権利を蔑ろにされている人がいる」ということを意味しているのではないでしょうか。阿部さんの講演を通して、外国人の受け入れ制度を見直し、改めるべきだと思いました。

「総合2024」第4回、5月9日(木)の講演は、難民医療支援会プレシオン代表、またグレース ガーデンチャーチ牧師として活躍されている阿部頼義さんにお越しいただき、「難民の隣人となる~国民難民支援の現場から~」というテーマでお話をうかがいました。

阿部さんの講演を聴いて、特に印象的だったキーワードは、「神様の仕込み」と「となりびと」 です。阿部さんは点と点が線で繋がっていく事象自体が、「神様の仕込み」であると語られていました。これまで 自分が学んできたことや経験が必ず生かされる時が来るということに、自分の過去と今を肯定され、繋げられる感覚を覚えます。また、「となりびと」という言葉は、「“近く”にいる人を愛す」や「“隣人愛”を持とう」という意味です。日本では、「世界の貧しい人に募金しましょう」という話があったときは募金する人が多いのに、「国内にいる難民を保護しよう・大切にしよう」という意識を持っている人は少ない、という阿部さんの言葉に私もハッとさせられました。

お話の中でも、一番衝撃を受けたことは日本の難民認定数や認定率が極端に低いことです。2022年度のアメリカの難民認定数が約47,000人、認定率が約46%であるのに対し、日本の難民認定数は約200人、認定率は2%ほどとなっています。このお話には学生からも呆れた笑いや驚きの声が挙がり、私の隣に居られた一般聴講の方もびっくりされていました。日本の難民認定数は他国に比べて少ないように感じるかもしれませんが、これでも前よりは増えたようで、その理由としてはウクライナ支援という面があるそうです。しかし、ウクライナ支援という目的から想像されるように、ウクライナとその周辺の国々を中心とした認定であり、全体として難民認定がされやすくなった、ということはないのが現状です。

加えて、仮放免となった人の生活実態について、私は衝撃を受けました。仮放免とは、有効な在留資格をもたない外国人を収容する入管収容所という施設から、一定の条件で身柄の拘束が解かれる制度のことを指します。仮放免となった人は、1、 2ヶ月おきに入管庁に仮放免の許可をもらいに行かなければならず、その時に収容されたり、尋問を受けたりします。また、仮放免となった人には移動の自由がありません。例えば勝手に県境を跨いではならず、県境を越えて移動するためには入管庁に許可をもらわなければいけません。さらに、就労ができなかったり健康保険に入れなかったりするなどの不自由があり、「体調が悪く、病院に行きたい」と思っても医療保険もないため、医療費が高額になります。しかし所持金も限られるので病院に行くことをためらってしまうそうです。どうしようもなくなって受診した時には容態がかなり悪化している、という状況に陥る人も少なくないとのことでした。こうした現状は、「健全に生きていく権利を蔑ろにされている人がいる」ということを意味しているのではないでしょうか。阿部さんの講演を通して、外国人の受け入れ制度を見直し、改めるべきだと思いました。

国際関係学科一年 晴れ女

コメントシートより

- 収容所が日本のアウシュヴィッツと呼ばれていると初めて聞きました。なぜこの現状を大々的に報道しないのか、一国民として恥ずかしく思いました。今回この講義を通して日本で暮らす難民の人々の壮絶さを知り、自分にできることはないのか、少しでも彼らの力になれることがないか調べてみようと思いました。

- インドへ行き、何にもできないことを実感したとおっしゃっていましたが、スキルが足りず、磨かないとと思うには行動を起こさないと、わからないことだと思うので、自分も思い立ったらすぐに行動を起こしたいと思いました。もっと何人とか、何の宗教とか関係なく、人として世界中が協力して行きやすい世の中にしたいと思いました。

- 今までは、難民と聞くと日本ではなく海外の紛争地域に存在する生活困窮者を真っ先にイメージしたが、いざ日本国内に目を向けてみると、数は多くないが難民がいるということを初めて知った。人々は言語の壁もあるため助けを求めにくいというのは、あまりにも酷な話であると感じるとともに、自分の英語力を使っていくべきなのではないかと将来の方向性についても考えさせられた。