CAMPUS REPORT

2021/6/21

社会に残る差別と向き合う、 そのための知識を学ぶ4年間に

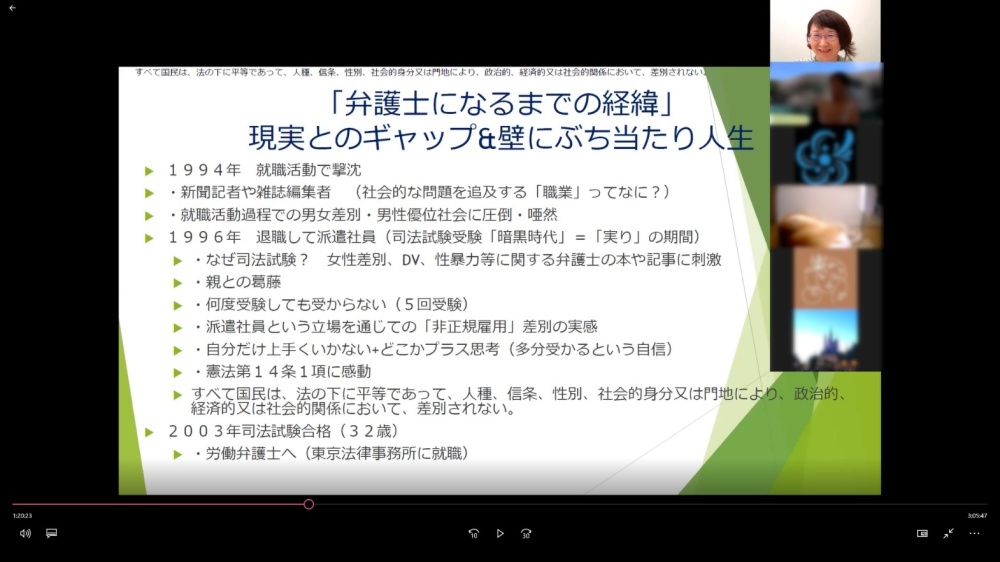

2021年5月8日(土)、総合政策学部の新入生を対象にしたフレッシャーズキャンプがオンラインで開催され、本学卒業生であり弁護士として活躍されている板倉由実氏による講演会が行われました。「津田塾大学総合政策学部への期待〜私が国際派の町弁になった理由と道のり〜」という題目にもあるとおり、日本に住む外国人やその家族の労働事件や家族事件を主に担当されている板倉氏。大学卒業後は一般企業に就職し、その後司法試験に挑戦。弁護士となった後も留学するなど、さまざまな経験を積まれてきました。同じく卒業生である先輩弁護士と共に新しい法律事務所を設立する直前というお忙しい時期ではありましたが、自身の就職経験や弁護士としての活動から感じた女性の人権問題や社会に出る際の心構えについて、後輩である在学生に向けて語っていただきました。

板倉 由実 ITAKURA Yumi

学芸学部国際関係学科 1994年卒業

自身が感じた違和感を拭うため、会社員から弁護士に

まずは皆さん、ご入学おめでとうございます。私は1994年に国際関係学科を卒業後、民間企業へ就職し、その後に弁護士となって多くの事件を担当してきました。そうした経験から感じた社会に存在する問題について、今日は皆さんにも知ってもらえたらと思っています。

私には兄がいるのですが、幼いころから、男性だから兄の方が優先されることや、末っ子で女の子である私は特に将来を期待されるわけでもなく、「女の子なのだから」と行動を制約されることも多かったので、女性であることに不満を感じていました。しかし、私自身は、意見をはっきり述べたり海外で英語を話して活躍していたりする色々な女性をみて、将来は自分も社会で活躍したいという想いをもっていました。津田塾大学を選んだのは、映画字幕翻訳家の戸田奈津子さんや社会学者の鶴見和子さん、難民支援活動家で小説家の犬養道子さんなど、当時「自由で、かっこいいな」と感じていた人に、津田塾大学の出身者が多かったことがあります。また通っていたエレクトーン教室に、待ち時間にいつも英語の本を読んでいる生徒がいたのですが、その人が県内トップの女子校から津田塾大学へ進学したと聞き、関心を持つようになりました。調べてみると大規模な大学ではないので落ち着いて勉強できそう、女子大だから女性の力で何でもできるのではないかと思い、入学を決めました。入学当時は、将来についての確たる目標はまだありませんでしたが、経済的に自立し、仕事では性別にかかわらず正当に評価されたい、と思っていました。

そして就職活動の時期を迎えるのですが、大変苦戦しました。当時の私は商社やメーカー、金融機関で金銭的利益を追求する仕事より、不平等や暴力などに苦しんでいる人を助けたり、社会制度をよくしたりするような仕事に就きたいと漠然と思っていました。それで職業として新聞記者や雑誌の編集者などを志望していたのですが、具体的に何をやりたいか、自分には何が出来るのか、自分の考えをきちんと言語化できませんでした。同級生が次々と大手企業に内定する中、ようやく卒業間近に総合商社の物流系子会社への就職が決まりました。

私には兄がいるのですが、幼いころから、男性だから兄の方が優先されることや、末っ子で女の子である私は特に将来を期待されるわけでもなく、「女の子なのだから」と行動を制約されることも多かったので、女性であることに不満を感じていました。しかし、私自身は、意見をはっきり述べたり海外で英語を話して活躍していたりする色々な女性をみて、将来は自分も社会で活躍したいという想いをもっていました。津田塾大学を選んだのは、映画字幕翻訳家の戸田奈津子さんや社会学者の鶴見和子さん、難民支援活動家で小説家の犬養道子さんなど、当時「自由で、かっこいいな」と感じていた人に、津田塾大学の出身者が多かったことがあります。また通っていたエレクトーン教室に、待ち時間にいつも英語の本を読んでいる生徒がいたのですが、その人が県内トップの女子校から津田塾大学へ進学したと聞き、関心を持つようになりました。調べてみると大規模な大学ではないので落ち着いて勉強できそう、女子大だから女性の力で何でもできるのではないかと思い、入学を決めました。入学当時は、将来についての確たる目標はまだありませんでしたが、経済的に自立し、仕事では性別にかかわらず正当に評価されたい、と思っていました。

そして就職活動の時期を迎えるのですが、大変苦戦しました。当時の私は商社やメーカー、金融機関で金銭的利益を追求する仕事より、不平等や暴力などに苦しんでいる人を助けたり、社会制度をよくしたりするような仕事に就きたいと漠然と思っていました。それで職業として新聞記者や雑誌の編集者などを志望していたのですが、具体的に何をやりたいか、自分には何が出来るのか、自分の考えをきちんと言語化できませんでした。同級生が次々と大手企業に内定する中、ようやく卒業間近に総合商社の物流系子会社への就職が決まりました。

こうした就職活動や入社後の業務の中で、現実の社会は、私が学生時代に抱いていた「男女が平等に評価される社会」ではないことを痛感しました。例えば就職活動において、面接担当の女性は少なかったですし、最終面接である役員面接となると全員が男性で、女性がいたことは皆無でした。また働き始めても、海外赴任は男性が優先されていたのです。男性側からすると「危険な場所へ女性社員を派遣することはできない」とあたかも女性を保護するかのような弁解をするのですが、それが本人の希望にかかわらず、「女性」であることを理由にチャンスすらあたえないという差別待遇であることに気づいていないのです。違和感を抱えつつ働いていたのですが、やはり女性差別をはじめ社会問題を改善するような仕事に就きたいという思いが強くなりました。ちょうど弁護士の角田由紀子さん、福島瑞穂さん、中野麻美さんが書かれた女性の賃金差別やDV(ドメスティックバイオレンス)、性暴力被害に関する本を読んでいて、弁護士はかっこいいな、と思い始めていました。とはいえ法学部を出ているわけではないので、司法試験の予備校で法律を一から学ばなければいけません。当時、司法試験の合格率は2、3%程度で、法学部生でも一日10時間以上は勉強しなければ受からない試験でした。そこで会社を辞め、定時で帰れる派遣社員となって勉強を始めました。帰宅したらまず寝て、夜中の2時頃に起き出して机に向かい、朝になったら出社するという毎日です。そしてこうした生活を5、6年続け、ようやく合格できました。弁護士になってからは、女性の賃金差別やセクシュアルハラスメントなど労働事件に取り組んでいる法律事務所に就職しました。

司法の現場で感じた女性への壁、日米の差…

これまでたくさんの事件を受任しましたが、多くは離婚や相続、親権などの家事事件と、賃金差別や解雇、配転、職場いじめやセクシュアルハラスメントといった労働事件でした。これらの事件を通して痛感したのが、社会に根強く残る女性差別やその意識です。例えば結婚して子どもが産まれると、とても能力も高く、会社でも評価されていたのに、女性である妻のほうが仕事を辞めたり、派遣社員やパートなどの非正規労働者になったりして、育児を担当することが多いですよね。そうした中で夫婦間のトラブルが生じると、身体的な暴力がなかったとしても、夫から「お前なんか稼ぎもないくせに」などと屈辱的なことを言われたり、生活費を渡さない、行動を制限されるなどの精神的な暴力を受けたりすることが往々にしてあるのです。DVやハラスメントがあっても、経済的な自立ができないため、離婚できない女性を、これまでたくさん見てきました。専業主婦だったり、派遣社員で収入が安定していなかったりすると夫の収入に依存しているため、離婚後の生活を考えて、離婚に踏み出せない。そもそも弁護士費用も捻出できないことも珍しくありません。

皆さんからすると遠い未来の話に聞こえるかもしれませんが、DVの中には、ボーイフレンドに暴力を振るわれたり、お金を取られたりする等のデートDVの相談もあります。相談や受任事件を通じて、未だに、男女のパワーバランスが不平等であることを痛感します。また、セクシャルハラスメントの問題、女性には重要な案件を任せてもらえない、意見を尊重されない、事務補助職には女性が多いなど、職場での男女役割分担やジェンダーハラスメントの問題もあります。日本は経済的な先進国であるにもかかわらず、男女差別意識や性別役割分担意識が社会全体に根深く残っており、優秀な女性が自信を持てずにいたり、存分に能力を発揮する機会が制限されていたりすることは大きな社会的課題です。職場や家庭内の男女の不平等、差別について、日本には数多くの性差別禁止や不平等の解消を目的とする法律はあります。しかし、実際に差別を受けたときに、権利を主張しても、トラブルメーカーとして扱われたり、辛辣なバッシングを受けたりすることもあります。法的救済を求めて裁判をしようとしても、時間やお金がかかるうえ、勝訴したとしても裁判で認められる慰謝料は非常に低額です。女性の権利を保障したり、差別を禁止、解消したりすることを目的とする法律はあるのですが、権利を侵害された人が、簡易迅速に法的救済を求めることを含め、法律の実効性を確保するための制度が十分ではなく、むしろ権利行使を躊躇させる要因になっている、そう感じたことは一度や二度ではありませんでした。

丁度、その頃アメリカで、ある裁判が始まりました。リリーレッドベターさんという女性社員が、過去20年間にわたり、同期で入社した男性社員よりも継続的に低い賃金しか支払われないことは差別である、と訴えたのです。一審の連邦地方裁判所は、彼女の主張を認め、差額賃金6万ドルに加え、慰謝料や懲罰的損害賠償金として30万ドル、合計36万ドルの支払いを命じる判決を下しました。しかし、二審の連邦控訴裁判所は、提訴の前提要件であるEEOC(雇用機会均等委員会)への申立期間(差別行為があった時点から180日以内)を徒過していたなどの理由で彼女の主張の一部を退ける判決を下し、連邦最高裁もこれを支持する判決となりました。ところが、この連邦最高裁判決に対して、長期に渡る継続的な賃金差別について、申立期間の壁で、差別から救済されないのは、おかしいという運動が起こりました。こうした世論を受け、オバマ政権下の2009年、アメリカでは賃金差別に関する訴訟要件であるEEOCへの申立期間による制限を撤廃する法律が成立し、法律の名前も、原告の名前にちなんで「Lilly Ledbetter Fair Pay Act」となりました。

翻って日本に目をやると、同じ頃に、ある電力会社の男女賃金・昇格差別の裁判がありました。こちらは、原告女性側が惨敗しています。裁判所は、社内において男女間で賃金格差があることを認定しましたが、その原因は「差別」ではなく、女性社員の多くが管理職に就任することを敬遠し、自己都合退職も多いためであり、また原告個人についても、業務能力は高いものの、協調性や指導力が不十分で管理職の適性を欠くためであると認定しました。この裁判において会社側は「75%の女性社員は出世の意欲がない」と主張しましたが、本裁判についてシカゴ大学の山口一男教授(社会統計学)は、「出世意欲のある25%に機会均等が保障されたとして、当該会社において2001年における男女賃金格差の現状が起きる確率は100万分の1である」と分析しています。

日本は、CEDAW委員会(女性差別撤廃委員会)から、裁判官を含めた法曹従事者に対してジェンダー教育を実施するよう繰り返し勧告を受けています。日本の裁判所は、男性社会なので、事実認定が男性側の視点や価値基準に基づいてなされる傾向があると思います。例えば、夫婦別姓訴訟の最高裁判決においても、「同一の氏を称することによる家族の一体性」という一方的な価値観が強く強調されており、現代には様々な家族の形があること、婚姻にあたり96%以上の夫婦において女性の側が夫の氏を選択しているという現状それ自体が差別であり、アイデンティティの問題を含め、女性の側に様々な不利益が課されていることは重要視されませんでした。

21世紀という同じ時代にあって、差別を巡る判決や法制度における問題意識について、日米間での圧倒的な差を感じ、私は愕然としました。そして米国で研究がしたいという思いが強くなり、日弁連の留学制度に応募し、カリフォルニア大学バークレー校への留学の機会を得ることができました。客員研究員として「アメリカにおけるジェンダー平等と労働法と労働運動の関係」というテーマで研究を行いました。この分野を深く掘り下げて感じたのは、法律制度と実効性確保の制度の違いです。日本にも差別に関する法律はたくさんありますが、上手く機能しているとはいえません。例えば「女性」の「パート従業員」に対する賃金問題といったとき、日本では前者と後者それぞれに対する差別禁止法が一応整備されています。しかし、差別というのは複合的なものです。現在、女性であることを直接的な理由とするわかりやすい差別は殆どありません。女性労働者を「パート労働者」、「派遣社員」、「契約社員」など非正規労働者に置き換えることで、就労形態の違いによる待遇の違いとして正当化され、巧妙な性差別が行われています。一方、アメリカでは性差別のみならず、肌の色、年齢なども含めた「包括的差別禁止法」があり、間接差別も禁止されています。懲罰的賠償制度により、悪質な差別を行った使用者に対しては、高額な懲罰的賠償金の支払が命じられることがあります。また差別事案については、集団的訴訟が可能であり、実際に訴訟をする原告は少人数であっても、当該原告と同様の差別を受けた他の社員に対しても判決の効力が及ぶというクラスアクション制度があります。

結果として、差別を行った企業は、巨額の賠償金を払うことになり、また企業イメージへの打撃や不買運動にもつながるため、差別は企業にとって経済的損失が大きいのです。EEOCという行政機関が提訴権を持っており、原告本人に代わって、差別した企業に対して、訴訟提起することもできます。国の成り立ち方が違うという点を差し引いても、どうすればこうした法制度を作ることができるのだろうと、本当に驚かされました。

皆さんからすると遠い未来の話に聞こえるかもしれませんが、DVの中には、ボーイフレンドに暴力を振るわれたり、お金を取られたりする等のデートDVの相談もあります。相談や受任事件を通じて、未だに、男女のパワーバランスが不平等であることを痛感します。また、セクシャルハラスメントの問題、女性には重要な案件を任せてもらえない、意見を尊重されない、事務補助職には女性が多いなど、職場での男女役割分担やジェンダーハラスメントの問題もあります。日本は経済的な先進国であるにもかかわらず、男女差別意識や性別役割分担意識が社会全体に根深く残っており、優秀な女性が自信を持てずにいたり、存分に能力を発揮する機会が制限されていたりすることは大きな社会的課題です。職場や家庭内の男女の不平等、差別について、日本には数多くの性差別禁止や不平等の解消を目的とする法律はあります。しかし、実際に差別を受けたときに、権利を主張しても、トラブルメーカーとして扱われたり、辛辣なバッシングを受けたりすることもあります。法的救済を求めて裁判をしようとしても、時間やお金がかかるうえ、勝訴したとしても裁判で認められる慰謝料は非常に低額です。女性の権利を保障したり、差別を禁止、解消したりすることを目的とする法律はあるのですが、権利を侵害された人が、簡易迅速に法的救済を求めることを含め、法律の実効性を確保するための制度が十分ではなく、むしろ権利行使を躊躇させる要因になっている、そう感じたことは一度や二度ではありませんでした。

丁度、その頃アメリカで、ある裁判が始まりました。リリーレッドベターさんという女性社員が、過去20年間にわたり、同期で入社した男性社員よりも継続的に低い賃金しか支払われないことは差別である、と訴えたのです。一審の連邦地方裁判所は、彼女の主張を認め、差額賃金6万ドルに加え、慰謝料や懲罰的損害賠償金として30万ドル、合計36万ドルの支払いを命じる判決を下しました。しかし、二審の連邦控訴裁判所は、提訴の前提要件であるEEOC(雇用機会均等委員会)への申立期間(差別行為があった時点から180日以内)を徒過していたなどの理由で彼女の主張の一部を退ける判決を下し、連邦最高裁もこれを支持する判決となりました。ところが、この連邦最高裁判決に対して、長期に渡る継続的な賃金差別について、申立期間の壁で、差別から救済されないのは、おかしいという運動が起こりました。こうした世論を受け、オバマ政権下の2009年、アメリカでは賃金差別に関する訴訟要件であるEEOCへの申立期間による制限を撤廃する法律が成立し、法律の名前も、原告の名前にちなんで「Lilly Ledbetter Fair Pay Act」となりました。

翻って日本に目をやると、同じ頃に、ある電力会社の男女賃金・昇格差別の裁判がありました。こちらは、原告女性側が惨敗しています。裁判所は、社内において男女間で賃金格差があることを認定しましたが、その原因は「差別」ではなく、女性社員の多くが管理職に就任することを敬遠し、自己都合退職も多いためであり、また原告個人についても、業務能力は高いものの、協調性や指導力が不十分で管理職の適性を欠くためであると認定しました。この裁判において会社側は「75%の女性社員は出世の意欲がない」と主張しましたが、本裁判についてシカゴ大学の山口一男教授(社会統計学)は、「出世意欲のある25%に機会均等が保障されたとして、当該会社において2001年における男女賃金格差の現状が起きる確率は100万分の1である」と分析しています。

日本は、CEDAW委員会(女性差別撤廃委員会)から、裁判官を含めた法曹従事者に対してジェンダー教育を実施するよう繰り返し勧告を受けています。日本の裁判所は、男性社会なので、事実認定が男性側の視点や価値基準に基づいてなされる傾向があると思います。例えば、夫婦別姓訴訟の最高裁判決においても、「同一の氏を称することによる家族の一体性」という一方的な価値観が強く強調されており、現代には様々な家族の形があること、婚姻にあたり96%以上の夫婦において女性の側が夫の氏を選択しているという現状それ自体が差別であり、アイデンティティの問題を含め、女性の側に様々な不利益が課されていることは重要視されませんでした。

21世紀という同じ時代にあって、差別を巡る判決や法制度における問題意識について、日米間での圧倒的な差を感じ、私は愕然としました。そして米国で研究がしたいという思いが強くなり、日弁連の留学制度に応募し、カリフォルニア大学バークレー校への留学の機会を得ることができました。客員研究員として「アメリカにおけるジェンダー平等と労働法と労働運動の関係」というテーマで研究を行いました。この分野を深く掘り下げて感じたのは、法律制度と実効性確保の制度の違いです。日本にも差別に関する法律はたくさんありますが、上手く機能しているとはいえません。例えば「女性」の「パート従業員」に対する賃金問題といったとき、日本では前者と後者それぞれに対する差別禁止法が一応整備されています。しかし、差別というのは複合的なものです。現在、女性であることを直接的な理由とするわかりやすい差別は殆どありません。女性労働者を「パート労働者」、「派遣社員」、「契約社員」など非正規労働者に置き換えることで、就労形態の違いによる待遇の違いとして正当化され、巧妙な性差別が行われています。一方、アメリカでは性差別のみならず、肌の色、年齢なども含めた「包括的差別禁止法」があり、間接差別も禁止されています。懲罰的賠償制度により、悪質な差別を行った使用者に対しては、高額な懲罰的賠償金の支払が命じられることがあります。また差別事案については、集団的訴訟が可能であり、実際に訴訟をする原告は少人数であっても、当該原告と同様の差別を受けた他の社員に対しても判決の効力が及ぶというクラスアクション制度があります。

結果として、差別を行った企業は、巨額の賠償金を払うことになり、また企業イメージへの打撃や不買運動にもつながるため、差別は企業にとって経済的損失が大きいのです。EEOCという行政機関が提訴権を持っており、原告本人に代わって、差別した企業に対して、訴訟提起することもできます。国の成り立ち方が違うという点を差し引いても、どうすればこうした法制度を作ることができるのだろうと、本当に驚かされました。

「それは違う」とはっきり言う、その根拠となる知識と理論を

帰国してからは、アメリカ社会の多様性に刺激を受け、主に日本で暮らす外国人が抱える問題に取り組んでいます。日本も社会の高齢化による労働力不足のため海外から労働力を受け入れていますし、IT技術の発達、グローバル企業の進出により、社会の多様化、国際化、ボーダーレス化が進んでいます。必然的に、労働・雇用や家族など、とても身近な問題であっても国際化が進みます。国際結婚に関するトラブル、海外財産を含む相続財産の処理、グローバル企業による解雇事件など受任事件を通じて、日本社会を見ていると、日本の多文化共生政策は改善の余地が多々あると、と感じます。

例えば、裁判手続を利用する場合、申請書のフォーマットは日本語のものしか用意されていませんし、証拠はすべて日本語への翻訳がないと証拠として扱ってもらえません。裁判利用手続について説明した裁判所のウェブサイトは、内容はとても充実していますが、日本語のみで記載されています。海外からの調停や裁判手続への参加も認められていませんが、技術的には十分可能です。多文化共生社会や紛争のグローバル化に対応するための法整備の遅れは顕著です。アメリカは移民の国なので、中国語、スペイン語を始め、英語以外の言語を自在に操る弁護士が珍しくありませんが、日本の弁護士で語学が堪能な弁護士はまだまだ足りません。

こうした遅れは何も在日外国人の不利益に留まらず、日本人にとっての問題にもつながっています。近年、特にITの分野では、海外の企業に在籍しているものの、仕事場は、日本国内の自宅、他のチームメンバーも世界各国に散らばっており、ミーティングはSkypeやZoomで行っているという働き方は珍しくなくなっています。例えば、その人に、ある日、突然、海外に所在する雇用主企業から、解雇通知が届いたとします。不当解雇であることは明らかな場合、どうすればよいのでしょうか。労務提供地は日本ですので、日本の裁判所に提訴することはできます。しかし、仮に勝訴判決を得たとしても、日本の裁判所の判決が、海外でも当然に効力があるわけではありません。今後、商取引の分野のみならず、労働紛争や離婚事件など個人の生活に密接に関連する分野でも、法的紛争のグローバル化は益々広がり、政府のみならず、裁判所や弁護士会の対応は必須です。

ここまで私の経歴や、その経験から感じたことをお話ししてきました。振り返ってみると、興味のあることにはとりあえず、挑戦して、それで大部分は、失敗するのですが、また頑張るといったことの連続でした。だから皆さんにも、これから、いろいろな壁にぶつかる場面があると思うのですが、めげずに、諦めないでほしいです。例えば、英語はこれからの時代は、必須のコミュニケーションツールですが、ネイティブではないので、不十分であることは当然だと思います。それでも、言い間違いを恐れず、どんどん話すことが大切です。

例えば、裁判手続を利用する場合、申請書のフォーマットは日本語のものしか用意されていませんし、証拠はすべて日本語への翻訳がないと証拠として扱ってもらえません。裁判利用手続について説明した裁判所のウェブサイトは、内容はとても充実していますが、日本語のみで記載されています。海外からの調停や裁判手続への参加も認められていませんが、技術的には十分可能です。多文化共生社会や紛争のグローバル化に対応するための法整備の遅れは顕著です。アメリカは移民の国なので、中国語、スペイン語を始め、英語以外の言語を自在に操る弁護士が珍しくありませんが、日本の弁護士で語学が堪能な弁護士はまだまだ足りません。

こうした遅れは何も在日外国人の不利益に留まらず、日本人にとっての問題にもつながっています。近年、特にITの分野では、海外の企業に在籍しているものの、仕事場は、日本国内の自宅、他のチームメンバーも世界各国に散らばっており、ミーティングはSkypeやZoomで行っているという働き方は珍しくなくなっています。例えば、その人に、ある日、突然、海外に所在する雇用主企業から、解雇通知が届いたとします。不当解雇であることは明らかな場合、どうすればよいのでしょうか。労務提供地は日本ですので、日本の裁判所に提訴することはできます。しかし、仮に勝訴判決を得たとしても、日本の裁判所の判決が、海外でも当然に効力があるわけではありません。今後、商取引の分野のみならず、労働紛争や離婚事件など個人の生活に密接に関連する分野でも、法的紛争のグローバル化は益々広がり、政府のみならず、裁判所や弁護士会の対応は必須です。

ここまで私の経歴や、その経験から感じたことをお話ししてきました。振り返ってみると、興味のあることにはとりあえず、挑戦して、それで大部分は、失敗するのですが、また頑張るといったことの連続でした。だから皆さんにも、これから、いろいろな壁にぶつかる場面があると思うのですが、めげずに、諦めないでほしいです。例えば、英語はこれからの時代は、必須のコミュニケーションツールですが、ネイティブではないので、不十分であることは当然だと思います。それでも、言い間違いを恐れず、どんどん話すことが大切です。

大学生になったばかりの皆さんは、これから、活動の範囲も広がる一方、サークルや職場などでも「女性らしさ」、「かわいらしさ」などと女性としてあるべき姿や役割を、求められるかもしれません。ボーイフレンドとの関係でもそうですが、先ほどのデートDVでの関係性にあるように、彼氏に気に入ってもらうように、求められる「女性らしさ」を無理に演じなければならない関係ではなく、自分が自分らしくいられる相手を選んでほしいですね。また、女子学生に対する就活セクハラが問題になっていますが、嫌だ、不愉快だと思ったら、その感覚は合っていますので、我慢せず、断固抗議したり、誰かに相談したりすることが重要かと思います。「何か言ったら、相手が気分を害してしまうのではないか」、「失礼にあたるのではないか」、「面倒くさい、怖い女性」と思われるのではないかと躊躇するかもしれません。しかし、抗議したことで、不機嫌になったり、逆ギレしたりする男性がいたとすれば、距離を置いて正解です。日本の女性は総じて、奥ゆかしく、従順な傾向が強いように感じます。色々な「当たり前」、例えば、会社の上司や先輩が言ったから、裁判官が言ったから、大学の先生が言ったから、すべて正しいとは限りません。私たちの周りにはさまざまな差別が未だに「慣習」、「社会制度」、「法制度」として残っていて、それで苦しんで、傷ついている人、違和感を覚えている人がたくさんいるという現実に向き合ってほしい。世間の当たり前に、無批判に従うのではなく、違和感があれば、Noと言うことも大切です。しかし、それは感情的な喧嘩ではなく、建設的な議論です。議論をするには理論と根拠が必要で、そのためには幅広い知識やコミュニケーションスキルが求められます。その知識とスキルをこれからの大学4年間で身につけてもらえたらと思っています。

- 主催:

- 津田塾大学総合政策学部

- 共催:

- 津田塾大学ダイバーシティセンター・フォー・インクルーシブリーダーシップ(DCfIL)

板倉由実(いたくら ゆみ)

さくら国際法律事務所パートナー。1994年津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。大学卒業後、民間企業勤務を経て、2005年弁護士登録。2014年度、日本弁護士連合会からUC Berkeley Law Schoolに客員研究員として派遣され、雇用における性差別の解消、平等の実現と法制度の役割と実効性について研究。帰国後、東京弁護士会による公設事務所「東京パブリック法律事務所外国人・国際部門」等に勤務した後、2021年6月より津田塾大学OGである弁護士と「さくら国際法律事務所」を開設。渉外家事事件や外資系企業の労働事件を中心に国内外に居住する外国人に対するリーガルサービスを提供している。

日弁連両性の平等に関する委員会委員(女性差別撤廃条約PT、労働部会所属)、東京弁護士会外国人の権利に関する委員会委員(リーガルアクセス向上PT座長)

さくら国際法律事務所ウェブページ

さくら国際法律事務所パートナー。1994年津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。大学卒業後、民間企業勤務を経て、2005年弁護士登録。2014年度、日本弁護士連合会からUC Berkeley Law Schoolに客員研究員として派遣され、雇用における性差別の解消、平等の実現と法制度の役割と実効性について研究。帰国後、東京弁護士会による公設事務所「東京パブリック法律事務所外国人・国際部門」等に勤務した後、2021年6月より津田塾大学OGである弁護士と「さくら国際法律事務所」を開設。渉外家事事件や外資系企業の労働事件を中心に国内外に居住する外国人に対するリーガルサービスを提供している。

日弁連両性の平等に関する委員会委員(女性差別撤廃条約PT、労働部会所属)、東京弁護士会外国人の権利に関する委員会委員(リーガルアクセス向上PT座長)

さくら国際法律事務所ウェブページ